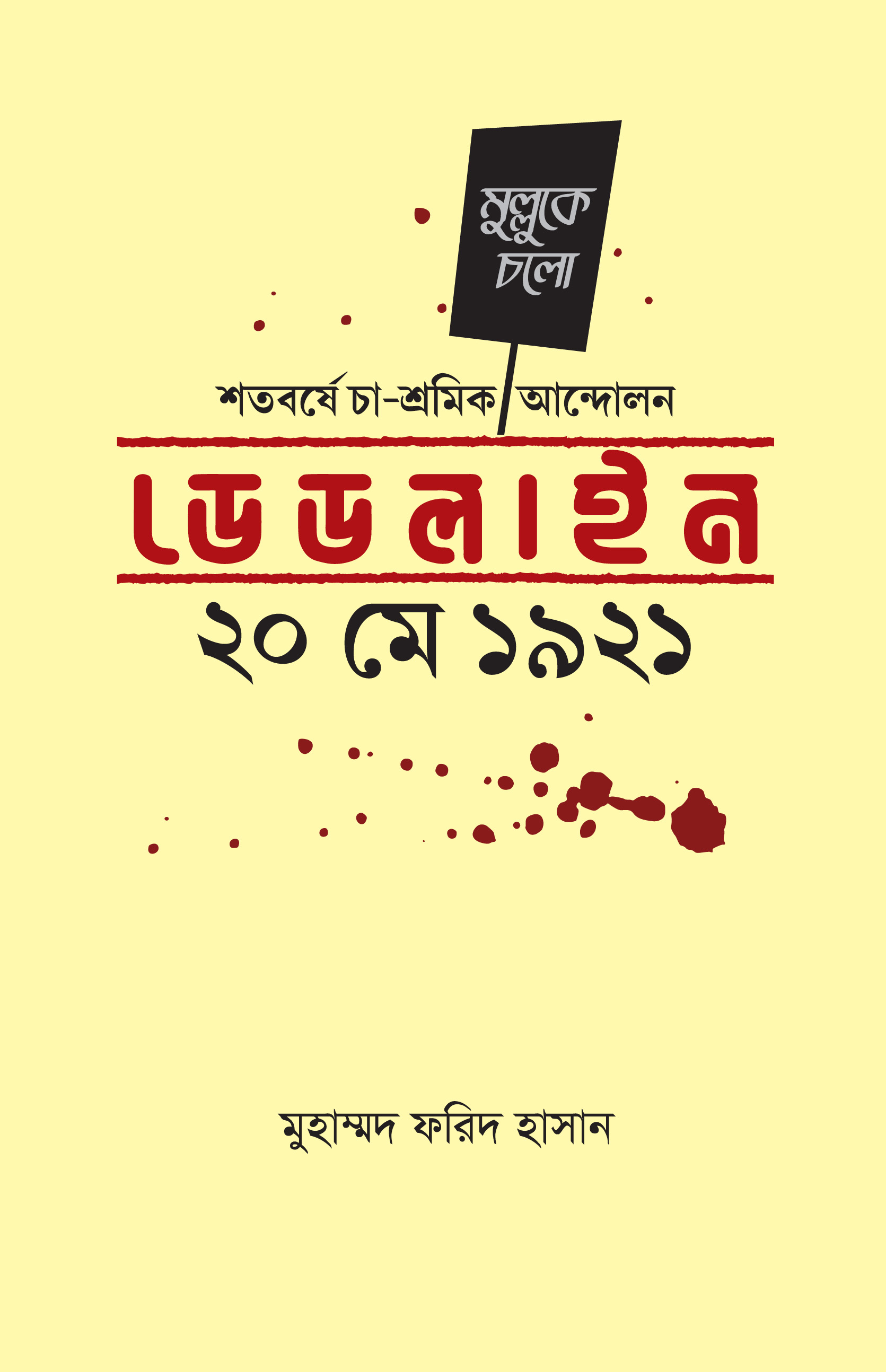

শতবর্ষে চা-শ্রমিক আন্দোলন : ডেডলাইন ২০ মে ১৯২১

By: Muhammad Farid Hasan

পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখেছেন : শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

২০ মে, ১৯২১ দিনটি চা-শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল বাংলাদেশে। চাবাগিচায় কর্মরত শ্রমিকদের, কুলি কামিনদের আন্দোলনের এই রেশ শতবর্ষ পরেও একই গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করছে। কেন এই আন্দোলন ও কী তার তাৎপর্য তা মুহাম্মদ ফরিদ হাসানের বইটি পড়লে অনুধাবন করা যায়। একশো বছরের পুরোনো মুল্লুকে চলো আন্দোলন আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও পর্যালোচনার দাবিদার। আমার, নিজের গবেষণার বিষয় যেহেতু চা বাগান ও মহিলা শ্রমিক সেহেতু বইটির সমৃদ্ধ তথ্য ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা আলোচনার গুরুত্ব অনুধাবন যোগ্য। আমি কাজ করছি দার্জিলিং জেলার চা বাগানগুলো নিয়ে। এই আন্দোলনের ১০৪ বছর পরে একটি আলাদা পরিসরে। কিন্তু, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। বইটি পড়তে পড়তে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা একাকার হয়ে ওঠে চায়ের শ্রমিকের বঞ্চনার কথায়, চা শ্রমিকের ক্ষোভের কথায়। প্রেক্ষাপটটি বুঝতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টিকে ধরতে হবে সেটি হল ১৯২০, অর্থাৎ সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। দুইবাংলা তখনও এক। এমতাবস্থায় মুনাফা হলেও শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। আবার মুল্লুকে চলো আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত তাতে এই আন্দোলনের গুরুত্ব মাত্রাপ্রাপ্ত হয়। ডেডলাইন ২০ মে ১৯২১ 'দমন' ও 'পীড়ন'-এর যা চিত্র বর্ণিত হয় লেখকের কলমে তাতে সামগ্রিক হামলার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাঁদপুরের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাশ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের যোগদান ও সক্রিয় ভূমিকা আন্দোলনকে আরও বেশি মাত্রায় মান্যতা দেয়। এইভাবে আন্দোলনের প্রকৃত রূপটিকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক।

বইটির দ্বিতীয় ভাগ যা সংবাদভাষ্য, সেখানে নানান সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খরবকে একত্রিত করা হয়েছে। সংবাদ পত্রের কাটিং সহ খবরগুলো পরপর পড়তে পড়তে বোঝা যায় জনমানসে এই আন্দোলন কী গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইভাবে এগিয়ে যাই যত, তত আন্দোলনের খুঁটিনাটি ধরা পড়তে থাকে এবং একজায়গায় এসে চোখ থামে। ২৬ জুন ১৯২১, ঢাকাপ্রকাশ মহিলাদের পত্র অংশে। মহিলাদের এই চিঠির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে হরদয়াল বাবুর ভূমিকা যথেষ্ট সহমর্মিতার সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

চা-শ্রমিক আন্দোলনের সরকারি ও বেসরকারি তদন্তের যে সূক্ষ্ম মোচড়গুলো রয়েছে তা এই বইটিকে করে তোলে তথ্য ভারের মাঝেও বিশ্লেষণাত্মক। বইটিকে এককথায় ভালো বা মন্দের আওতায় আনাটা নিছক বইটির বিষয়ে একটি স্থূল মন্তব্য। বইটি পড়তে হয় ইতিহাস সংলগ্ন হয়ে।

চা-শ্রমিক আন্দোলন কীভাবে অন্য শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল সেটাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবনযোগ্য। বইটিতে বাড়তি পাওনা হিসেবে পাওয়া যায় অধ্যায় এগারো। এছাড়া বইয়ে ব্যবহৃত ও উল্লেখিত সূত্রগুলো বিশেষ প্রভাব সংযোজন করেছে। বেসরকারি প্রতিবেদনের পাশাপাশি স্যার হেনরি হুইলারের প্রতিবেদনটি ইতিহাস সমৃদ্ধ। সরকারি তদন্ত হিসাবে এই প্রতিবেদনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বারোটি অধ্যায় ও পরিশিষ্টের রিপোর্টদুটো একটা যোগ্য সংগতে বাঁধাই করা হয়েছে। বইয়ের প্রচ্ছদ মানানসই। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর এবং সুখপাঠ্য।

এই বইটি চায়ের ইতিহাস চর্চায় যারা ব্রতী তাদের ক্ষেত্রে অপরিহার্য একথা যেমন সত্যি তেমনি অন্য পাঠকও এই বইয়ের ইতিহাস সমৃদ্ধ লেখনীর আনন্দ নিতে পড়ে দেখতে পারেন 'শতবর্ষে চা শ্রমিক আন্দোলন ডেডলাইন ২০ মে ২০২১'।

No reviews yet.